정상기 작가 / 영상 제작=[정경호]

[뉴스인] 김영일 기자 = 제주 사진작가 정상기의 여섯번째 사진전 ‘漢拏山 붉은겨우살이’ 忍耐(인내) 生存(생존) 그리고 共存(공존)전이 오는 28일까지 서울 종로구 인사동 인사아트프라자갤러리 초대전으로 열린다.

◇산에 사는 애인만 찍는 작가 '정상기'-김종근 미술평론가

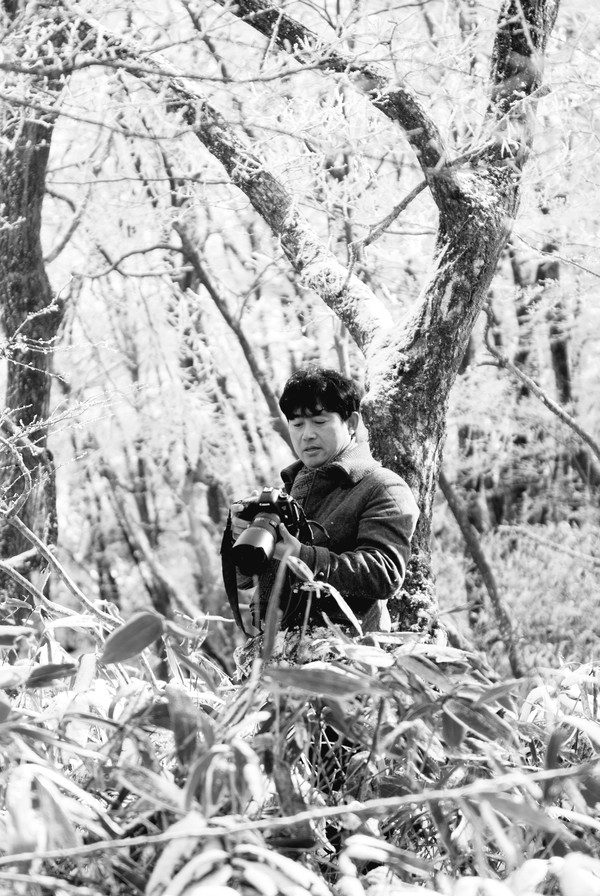

정상기 작가는 매년 겨울이면 카메라를 둘러메고 제주도 한라산 1100고지로 간다. 거기 그가 사랑하는 가장 아름답고 예쁜 애인이 살고 있기 때문이다.

그가 사진을 독학으로 시작한 지 20여 년, 육지에 살던 그가 제주에 입도한지도 29여 년이 넘는다.

이제 그는 몸이나 영혼이나 의심할 여지 없이 제주 사람이다. 그곳에서 그는 제주의 풍경과 조류, 꽃 그리고 사람들은 물론 일몰, 일출 다양한 피사체를 넘나들면서 촬영했었다.

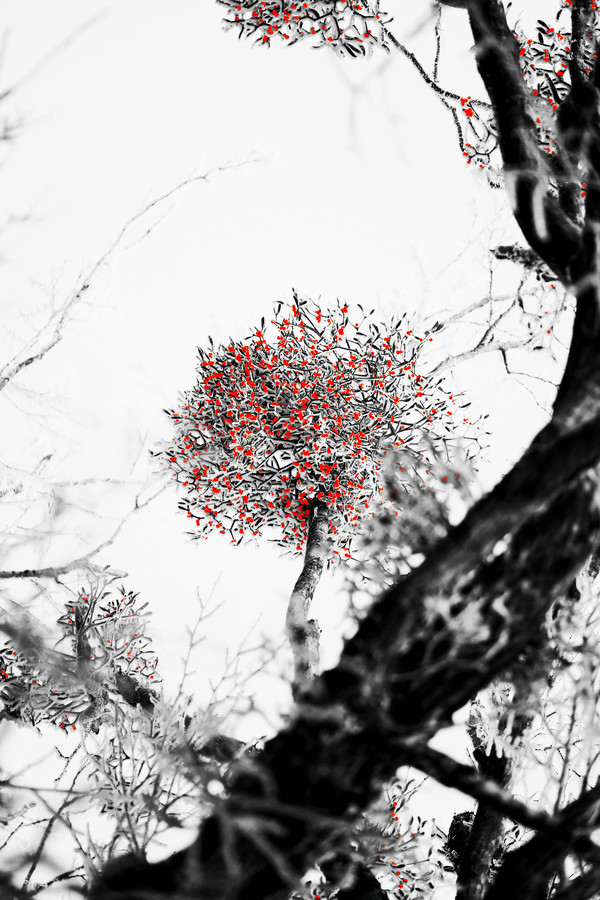

10여 년 전 어느 겨울날, 한라산 영실에서 등산로 윗세오름으로 올라가는 중 그 주변에 아름드리나무 꼭대기에 새집처럼 있는 것을 발견하고 우연히 망원렌즈로 촬영하였다고 했다.

그것을 찍어 보니까 그 안에 빨간 열매들이 있었는데 그것이 한라산붉은겨우살이였다. 그때부터 '붉은겨우살이'의 생태와 매력에 빠져 지금까지 붉은겨우살이 애인을 찾아 촬영하고 있다고 했다.

한겨울 한라산의 1100고지 이상에 서식하는 참나무 꼭대기 높은 가지 끝, 흰 눈에 쌓여있는 붉디붉은 아름다운 열매, 그는 그것을 애인인냥 황홀에 빠저 있다고 고백 했다.

그래서 10년 동안 붉은겨우살이의 중독에 빠져 겨울만 되면 미친 사내처럼 깊은 산속으로 들어가 겨우살이를 찾아다닌다.

흰눈이 무릎 이상 차는 곳을 돌아다니면서 산속 겨울의 숨은 애인을 찾아 나선다. 형태와 모양은 물론 구도가 맞는 순간을 위해 계곡에서 구른 적도, 위험했던 순간도 여러 번을 거치며 오로지 겨우살이를 수소문했다.

그것은 마치 노르웨이의 젊은 작가 크리스틴 워트니가 노르웨이의 백인 남성, 그것도 대머리 남성의 뒷머리만을 집요하게 찾아 찍어대는 것처럼, 세계 곳곳의 길을 찾아다니며 렌즈에 담아온 솔섬의 작가 마이클 케냐처럼 고집스럽게 말이다.

그가 악착같이 포착하려는 붉은겨우살이는 다른 나무에 기생하며, 스스로 광합성을 하여 엽록소를 만드는 반기생식물로, 꼬리 겨우살이, 참겨우살이, 붉은겨우살이 등 몇 종류가 있다고 한다.

그중에서도 붉은겨우살이는 제주도에서만 볼 수 있고 겨울이 되면 빨간 열매가 열리고, 그 열매를 먹은 새를 통해 곳곳에 번식되며 재배할 수 없는 미스터리 식물로 가장 높은 곳에 자라서 하늘의 양초라고도 불린다.

정상기 작가는 이렇게 다른 나무에 기생하며 그 나무의 진액을 빨아먹고 기생을 하는 겨우살이라는 식물에 모든 것을 집중한다.

겨우살이가 기생하는 나무는 뒤틀리고 결국에 겨우살이가 앉아 있는 부분 중간에서 겨우살이가 영양분을 먹어버리기 때문에 소아마비에 걸린 것처럼 나무는 작아지며 결국에는 절단이 된다고 한다.

어쩌면 그 풍경과 색채에 앵글을 맞추면서 정상기작가는 그곳에서 일어나는 삶과 죽음, 그 자연 안에서 이루어지는 어마어마한 생사의 갈림길에 혈투와 질서를 포착하는 것이다.

작가는 종종 “직박구리 새가 열매를 먹은 후 참나무에 앉아 배설할 때 배설물 속 씨앗이 가지에 붙어 뿌리를 내리고 또 기생할 나무와 하나가 되어 살아가는 겨우살이의 서사를 보여주고 싶었다”라고 작업 의도를 밝히고 있다.

그리하여 이제 붉은겨우살이 하면 정상기가 되었다. 열매가 빨갛지 않았다면 저는 찍지 않았을 것이라고 했던 그는 여기서 붉은겨우살이가 검은 돌밭에서 삶을 일궈온 제주도민의 삶과 동질성이 아니냐고 되물었다.

얼음 속에 있는 열매들은 척박한 환경에서 제주도민들이 자식들을 키우면서 삶을 일궈온 것이 비슷하다고 생각한 것이다. 그가 제주 사람들과 겨우살이를 일체화하며 붉은 겨우살이를 좋아하는 명백한 이유이다.

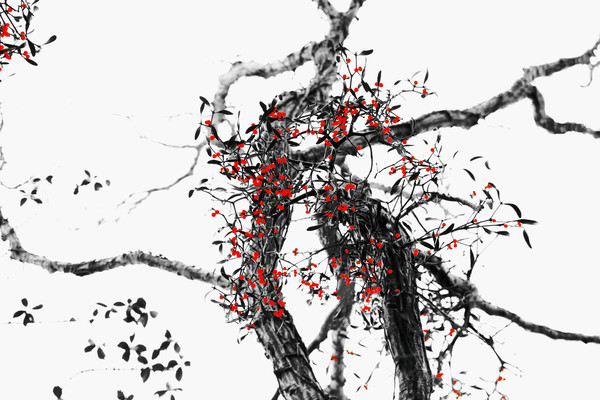

보다시피 그의 작품에는 세 가지의 색만 강렬하고 인상적으로 주목받으며 존재한다.

붉은색, 검은색, 흰색이 전부이다. 사진작가 필립 할스만(Philippe Halsman)은 “사진은 빛으로 그림 그리기”라고 정의, 명명한 적이 있다.

그렇다. 정상기작가는 카메라 렌즈의 빛으로 제주의 삶, 붉은겨우살이 속에 앙증맞고, 한 폭의 빨간 수묵화를 그려내는 사진작가이자 수묵화가인 것이다. 그가 사진가가 아니고 사진작가인 이유가 바로 그만의 수묵화 같은 양식과 시선을 가지고 있기 때문이다.

그동안 우리는 사진 같은 그림은 많이 보아 왔어도 그림 같은 사진은 좀처럼 보기 어려웠던 것도 사실이다.

만약 그 틀을 깨고 등장한 것이 중국 출신의 사진작가 동양화 같은 사진을 찍는 돈홍오아이 ( Don Hong Oai )였다면 이제 정상기작가는 한국의 돈 홍오 아이이다.

정상기 작가의 붉은겨우살이가 마치 참 황홀한 한 폭의 붉은 점이 있는 수묵화를 연상시키는 아름다운 사진들로 주목을 받는 가장 매력적인 이유이다.

자연의 있는 그대로의 모습을, 혹은 자연과 자연스럽게 어우러지는 한편의 수묵과 동양화 같은 모습은 나무와 하나가 되어 살아가는 붉은겨우살이의 서사를 보여주고 싶었다는 그의 발언은 애인처럼, 사진처럼 그래서 진실이다.