[뉴스인] 고선윤 논설위원 = 여름이다. 휴가다. 비행기 타고 나가는 일은 언제나 마음을 설레게 한다. 공항 면세점에서 딱히 살 것이 없다고 하면서, 항상 찾는 매장이 있다. 뚜껑에 하얀 별모양이 새겨진 만년필 매장을 찾는다. 나는 글을 쓰는 사람이니 이 정도의 사치는 허락될 것이라고 혼잣말을 하면서 명품 매장을 둘러본다.

고등학교 때 동네 학원에서 붓글씨를 배웠다. 학원이라고는 했지만, 젊은 부인이 자신의 거실을 조금 개조해서 아이들에게 붓글씨를 가르치는 곳이었다. 일본의 초등학생들은 주로 붓글씨와 주판을 배운다. 동생이 이 학원에 다녔는데, 나는 정말 붓글씨를 배우고 싶어서 찾아갔다. 초등학교 5학년 때 일본으로 건너가 4~5년 정도 지나고 일본어를 자유롭게 구사하게 되었을 때, 가나문자의 요염한 움직임에 매료되었다.

일본표기는 한자와 히라가나, 가타가나 세 개의 조합으로 이루어진다. 6세기경 한자가 전해졌는데, 한자는 중국어를 표기하기 위한 글인지라 언어구조가 다른 일본어를 표기하는 일이 쉽지는 않았다. 특히 인명이나 지명은 더욱 그랬다. 그래서 한자의 음과 훈을 빌려 일본어를 표기했는데, 이것이 ‘만요가나’다.

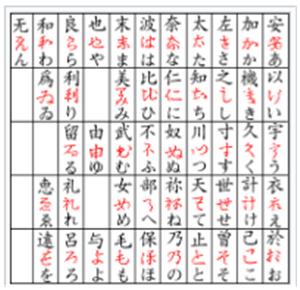

이후 경전을 접하면서 또한 한문학을 공부하면서, 한자를 쉽게 읽기 위해서 한자 뒤에 가나를 덧붙였다. 이때 사용된 글자가 만요가나를 생략해서 만든 ‘가타가나’이다. 음이 같은 한자 일부의 획을 따서 만들었다. 이를테면 ‘이(伊)에서 イ, 우(宇)에서 ウ, 가(加)에서 カ’의 글자가 만들어졌다. 지금은 주로 외래어, 고유명사, 의성어 등에 쓰인다.

한편 8세기 말, 귀족 남자들이 한문학을 공부하는 사이 여자들은 만요가나를 초서체로 쓰면서 간략화해서 일기와 편지를 쓰기 시작했다. 여자들의 글이라고 ‘온나데(女手)’라고 했는데, 남자도 여자에게 글을 보낼 때는 이 글자를 썼고, 궁중에서 여자들의 움직임이 활발해지자 일본의 시가(和歌)는 이것으로 쓰는 것이 관습이 되었다.

선진 중국을 배우고 중국을 닮아가고자 했던 일본은 견당사를 파견하고 귀국한 학자들을 중용했었다. 그런데, 10세기 말 일본은 국가형성기를 지나 더 이상 외국에서 배워야 한다는 생각보다는 자신의 정체성을 구축하는 일에 관심을 가졌다. 일본다운 문화, 이른바 ‘국풍문화’의 시대를 맞이한 것이다. 이 중심에 온나데가 있었다고 말하고 싶은 것은 내가 문학을 전공한 사람이라서 그런지도 모른다.

<겐지모노가타리>, <마쿠라노소시> 등 온나데로 쓴 헤이안시대 여류작가들의 작품들이 쏟아져 나왔고, 이런 작품들은 지금도 일본을 대표하는 작품들이다. 여기에는 글자체의 아름다움마저 추구되었다. 이것이 에도시대에 와서 ‘히라가나’라고 명명되는 글자다. ‘이(以)에서 い, 세(世)에서 せ, 모(毛)에서 も’가 만들어졌다고 하면 이해가 될 것이다. 여하튼 한자의 초서체에서 비롯된 히라가나인지라 글자의 멋은 붓으로 표현하기 딱 좋았다. 먹의 농담, 굵기의 차이, 붓 엉덩이를 얼마나 꼬아서 내리치느냐에 따라 글자는 내용만이 아니라 모양으로도 내 마음을 표현하기 충분했다.

붓글씨 학원에는 붓을 들고 칼싸움하는 어린놈들이 대부분이었는데, 나랑 같은 날 수강하는 학생 중 아들의 손을 잡고 오는 파일럿이 한분 계셨다. 간혹 정복을 입고 오는데 얼마나 멋졌는지 양 갈래 머리 땋은 소녀에게는 눈부실 따름이었다. 그는 붓글씨가 아니라 펜글씨를 배웠다. “관혼상제 등에서 방명록에 이름을 남겨야 하는데, 내 이름 하나는 잘 쓰고 싶다”는 것이 그의 말이었다. 그가 들고 있던 펜이 바로 하얀 별모양이 새겨진 그 만년필이었다. 만년필 역시 가나의 나근나근한 곡선을 멋지게 표현할 수 있었다. 언젠가 나도 저런 만년필 하나는 갖고 싶다고 생각했었다.

대학을 졸업하고 첫 직장이 출판사였다. 동료 중 한 사람이 장가를 가는데, 시계 대신 만년필을 받았다고 자랑했다. 바로 그 멋진 파일럿이 들고 있던 그 만년필이었다. 문학을 전공하고 소설가가 꿈인 이 친구에게 참 잘 어울리는 물건이었다. 당시 갑근세를 내면서 월급을 받는 노처녀인지라 나 역시 무리를 하면 살 수 없는 물건은 아니었다. 그래도 탐을 내지 않았던 것은 고가의 명품을 가져야 할 정도의 글을 쓰고 있다는 자신이 없어서, 차마 가지겠다는 생각을 하지 못했다.

사실 이 마음은 지금도 여전하다. 공항 면세점에서 만지작만지작하고는 결국 다음을 기약하는 것은 아직도 나의 글쓰기에 자신이 없어서이다.

또 하나, 작사가 아니라 작시라고 고집하는 사다 마사시(さだまさし)의 노래 ‘오로라’에 그 이유가 있다. 갑자기 모든 것을 버리고 사진작가가 된 사람은 그랜드 캐니언과도, 죽음의 계곡과도 친구가 되었는데 “자연은 역시 멋지다. 그런데 불안하다. 더 크고 멋진 것이 찍고 싶어지면 나는 어디까지 가야 하는가?” 그리고 지구가 꿈을 꾸고 있다는 오로라를 찾아 나선다.

비할 바는 아니지만 여기에 내 말을 보탠다면, 만년필을 갖게 되면 나는 그 다음 무엇이 갖고 싶어질까. 나의 긴 짝사랑이 이루어지면 나는 그 다음 무엇을 또 사랑할 수 있을까. 나는 오로라를 찾을 수 있을까. 휴가를 앞두고 나의 생각은 사치스러움의 극에 달하고 있다.