[뉴스인] 조진성 기자 = 내년 1월27일부터 5인 이상 50인 미만 중소기업에게도 중대재해처벌법이 시행됨에 따라, 주무부처인 고용노동부는 산업재해예방지도과를 중심으로 ‘50인 미만 중소기업을 위한 안전보건관리체계 구축 가이드’를 업종별로 계속해서 공시하고 있다.

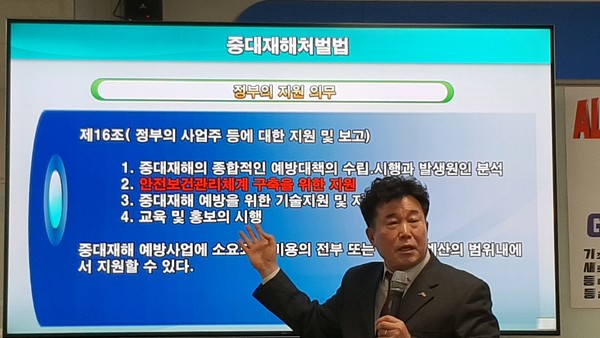

이는 중대재해처벌법 제16조(정부의 사업주 등에 대한 지원 및 보고)규정에 의한 지원의무에 따른 것이다. 그러나 대부분의 영세사업장은 이같은 사실도 모른 채 목전의 경영난에 하루하루를 버티고 있는 실정이다.

중대재해처벌법의 가장 중요한 특징은 사업주 또는 경영책임자에게 산업재해사망 시 또는 시민재해 사망 시 징역 1년 이상 또는 10억원 이하의 벌금을 병과 할 수 있는 등 과거 산업안전보건법의 중대재해사건과는 비교할 수 없이 형량이 가혹할 뿐만 아니라 법인에게도 사망재해 시 50억원 이하의 벌금을 부과할 수 있는 양벌규정, 그리고 같은 중대재해가 5년 이내에 동일사업장에서 발생할 시는 50% 범위 내에서의 가중처벌 규정까지 두고 있다.

정부가 중대재해처벌법의 사법처리 가이드라인에 고심하고 있는 것도 이 때문이다. 영세기업이 사망재해 발생 시에 몇십억 원을 벌금으로 내고 사업주 또는 경영책임자가 징역형을 선고받는다면 과연 살아남을 중소기업이 존재할 수 있을까? 이뿐만이 아니다. 여기에 기업의 재해근로자에 대한 과실책임에 따른 민사상 손해배상책임은 이와는 별도로 부담해야 한다.

어렵게 성장한 중소기업이 사라지면 그 소속된 근로자는 어디로 가야 하는가? 정부가 중대재해처벌법의 보완 입법을 시사하며 대통령까지 기업의 피해를 최소화 하겠다고 하지만 현재의 국회 상황으로는 이 또한 불투명하다. 아무리 정부가 중대재해처벌법으로부터 기업이 피해를 최소화하려고 해도 결국, 해당 기업은 주무부처, 검찰, 법원의 처분에만 의존할 수밖에 없기 때문이다.

최근 한국산업재해보상보험학회(이하 산재보험학회)에서는 이러한 중소기업이 중대재해처벌법으로부터 대응할 수 있도록 ‘고용노동부의 안전관리체계 구축 가이드’를 중심으로 강연을 해오고 있어 좋은 반응을 보이고 있다.

산재보험학회는 상공회의소, 지역 공단은 물론 보험회사의 경영컨설턴트를 대상으로 산업재해와 중대재해처벌법에 대한 강의를 통해 중소기업의 대응 전략을 지도하고 있다. 산재보험학회는 2007년 고용노동부로부터 인가받은 사단법인으로 코로나 시국 전까지 매년 활발한 학회활동와 논문 발표를 이어온 유일한 산업재해보상보험학회이다.

제5대 회장인 신태식 박사는 “이번 중대재해처벌법에 대한 순회강의가 중소기업을 살리고 근로자를 보호하는 데 조금이라도 도움이 되길 바란다”며 "강연을 요청하는 곳이 있으면 어디라도 찾아가겠다"고 밝혔다.